Epica y Lírica, Aida, Antígona y el nacionalismo

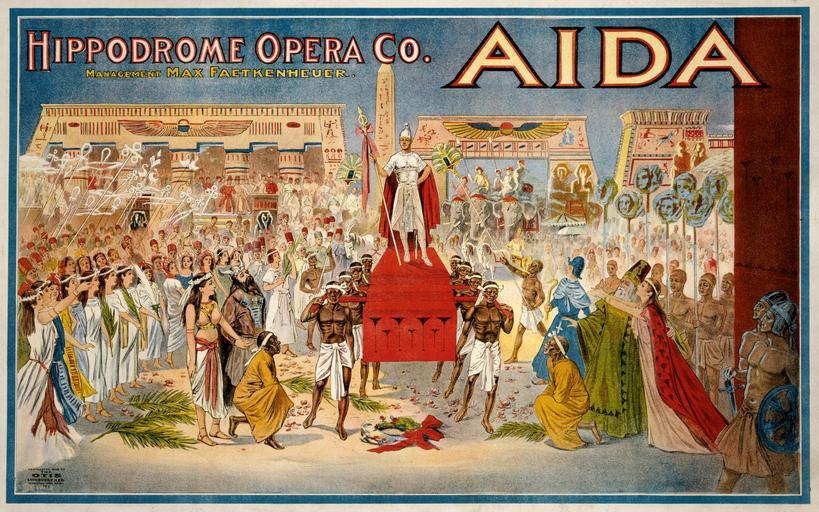

Cabe muy bien comparar y/o enfrentar estas dos obras de arte: una ópera (Aida de Verdi) y una tragedia (Antígona de Sófocles)). Siglos separan una y otra y, mientras la ópera se recrea en la Música, la tragedia usa la palabra poetizada en el original para dotarla de un ritmo que, si bien podríamos designar como musical, es simplemente una forma de ayuda a la declamación y que, al no existir en las versiones actuales, le resta impacto. Pero estas dos obras tienen algo en común: una forma de mezclar la épica y la lírica.

Cabe muy bien comparar y/o enfrentar estas dos obras de arte: una ópera (Aida de Verdi) y una tragedia (Antígona de Sófocles). Siglos separan una y otra y, mientras la ópera se recrea en la Música, la tragedia usa la palabra poetizada en el original para dotarla de un ritmo que, si bien podríamos designar como musical, es simplemente una forma de ayuda a la declamación y que, al no existir en las versiones actuales, le resta impacto.

Pero estas dos obras tienen algo en común: una forma de mezclar la épica y la lírica. En la ópera la esclava etíope ama y es amada por el egipcio que debe mantener subyugado a su pueblo de ella. En la tragedia una de una de las hijas del vencido, Antígona, y el hijo del mantenedor del orden, Hamon, prefieren morir juntos que ser separados por la orden de ejecución que Creonte, padre de Hamon, ha decretado contra ella por negarse a cumplir con lo que hoy llamaríamos orden constitucional.

Ni la creatividad musical de Verdi ni el ritmo poético de Sófocles serían suficientes para hacer hervir la sangre del público durante siglos si en uno y otro caso la épica asociada a la tensión política no estuviera enfrentada a la lírica propia de amor. Amarse dentro de un orden es satisfactorio y romper con el orden arbitrariamente impuesto es digno de encomio; pero ni lo uno ni lo otro es suficiente para sentirse llenos de entusiasmo. Solo cuando el orden y la revolución van juntos de manera casi imposible el ser humano se eleva más allá de la simple vida.

Es casi un regalo singular confrontar estas dos exhibiciones de genio casi simultáneamente en un momento como el actual en España en donde esta contraposición se siente cada día en el asunto de la situación catalana en la que en la contraposición entre legitimidad (de la posible independencia) y la legalidad (o más bien su falta o inconstitucionalidad de su declaración pública) constituirá el marco adecuado para la explosión de una verdadera vida sagrada o divina.

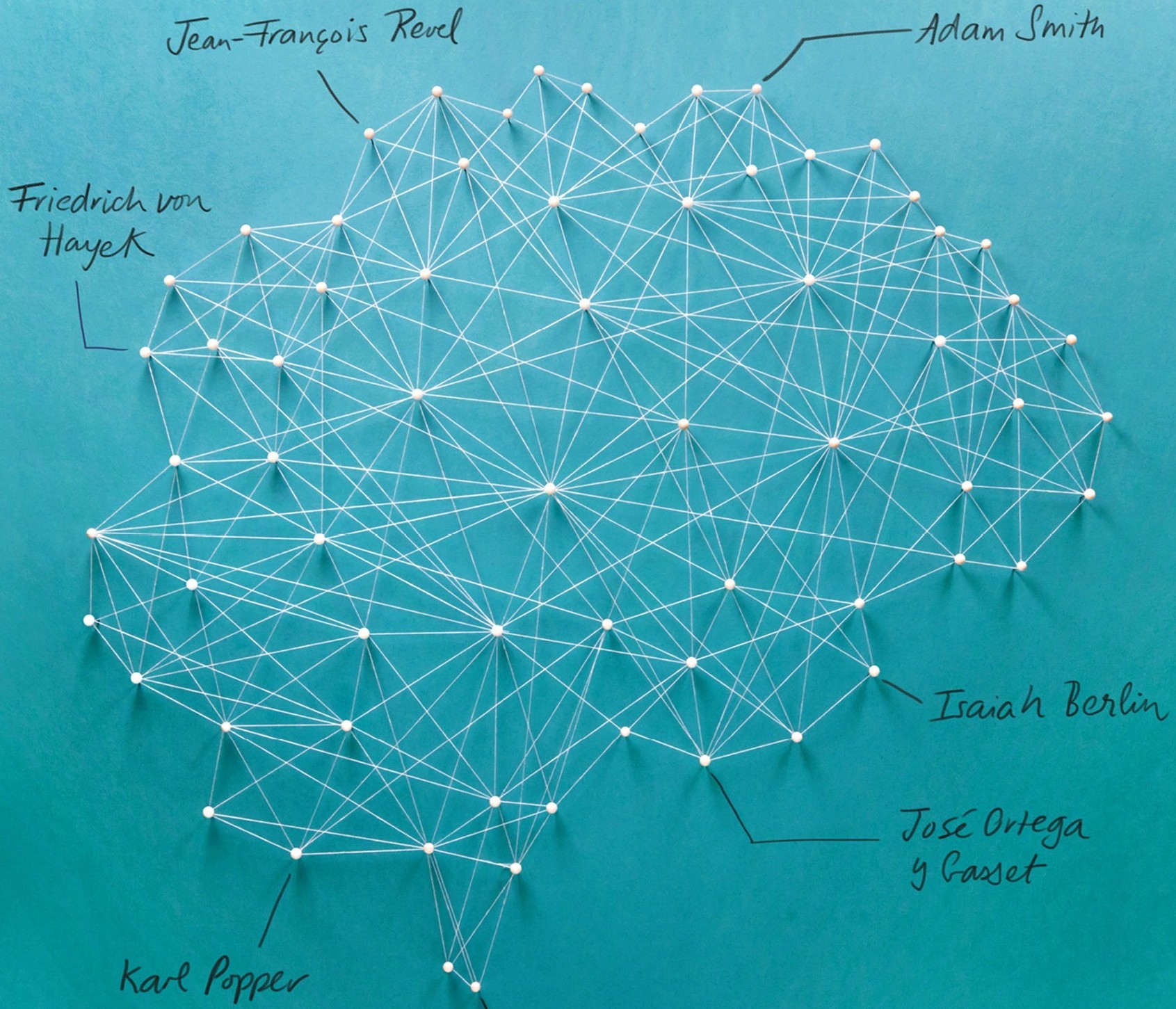

Y, de repente, encuentro en mi subconsciente un recuerdo borroso de una contraposición con la que jugué en una época complicada de mi vida en la que una bifurcación vital se abría ante mí. Por un lado trabajaba para un Estado europeo grande y rico como era España, especialmente en aquella época que comenzó y se desarrolló a mediados de los años noventa del siglo pasado y en una institución que me enriquecía antes de que los efectos de la crisis se hicieran sentir y, por el otro lado, mi sentimiento nacionalista vasco ensanchaba su significado fraternal en base a lo que entonces eran mis lecturas y conocimientos semifilosóficos basados en las nuevas ideas de las redes sociales a partir de las tecnologías de la información. Es en este contraste que dejaba en segundo plano los rendimientos crecientes a escala (scale) para subrayar los rendimientos crecientes a la variedad (scope). Y este recuerdo se concretó en un título de un trabajo que escribí por aquel entonces y que me reconcilió conmigo mismo y que hoy me parece hasta que hace notar la presencia constante de la contraposición en todo lo fructífero. En este caso el contraste relevante esté en este título: "A la individuación por la pertenencia".